「トラック広告は目立つ」

それは、感覚的には理解できるかもしれませんが、なぜ目立つのかその理由を説明することはできるでしょうか。

- 珍しいから

- 大きいから

- 目を引くから

もちろん、それらも理由の1つにはなるでしょう。

しかし、それではトラック広告が目立つ説明には足りません。

人は物事を認識するとき、無意識のうちに情報を取捨選択しています。

その仕組みは心理学や脳科学の観点からある程度説明することが可能です。

ここでは、心理学や脳科学の観点から「なぜトラック広告は目立つのか」を解説していきます。

屋外広告よりもなぜトラック広告が効果的なのか、その有効性も紹介していきますので参考にしてください。

人は動いているものを無意識に目で追ってしまう【視覚情報の優位性】

人には「動いているものを無意識に目で追ってしまう」という本能が備わっています。

はるか昔の人類は狩猟生活を送っていました。

獲物を捕えるため、外敵から身を守るため、視界に入ってきた「何か動くもの」に素早く目を向ける習性を身につけます。

その習性によって、自分の身を守り、獲物を確実に仕留めることが可能になりました。

そのため、人は物事を判断する際、視覚情報を他の知覚(聴覚や嗅覚など)よりも重要な情報として認識しています。

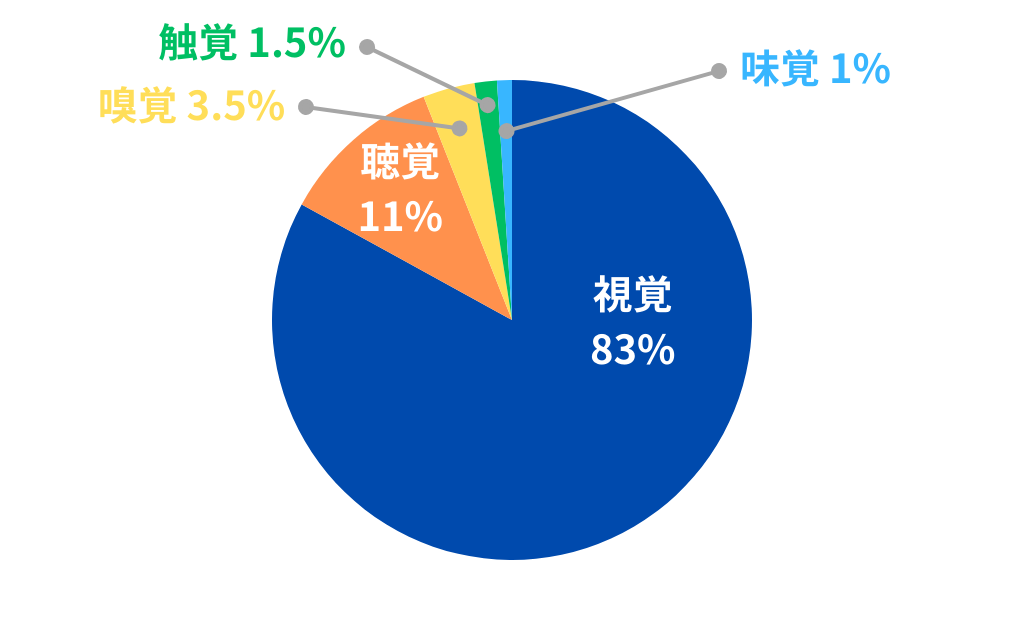

上記のデータは、人が知覚する際どの感覚を重要としているかを示したものです。

視覚情報は全体の83.0%という大部分を占めていることがわかります。

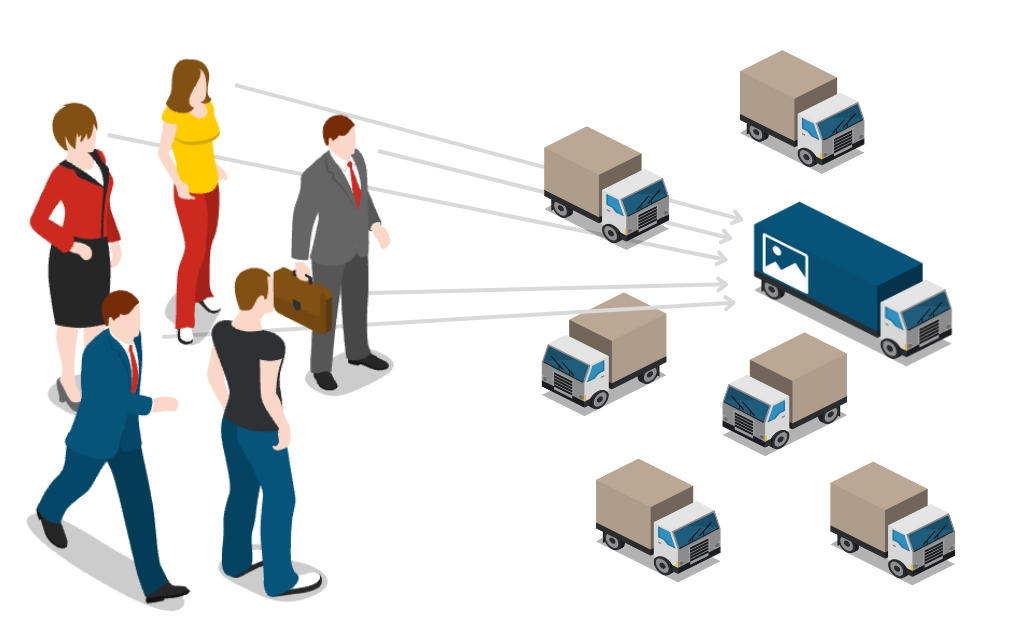

トラック広告で考えた場合、他の屋外広告とは違い、人の視界の中で動く広告です。

また、人の視界の中に入り込んでくる広告でもあります。

「人は動いているものを無意識に目で追ってしまう」ため、自然とトラックに目を向けることになるでしょう。

つまり、動くトラック広告で人の本能を活用すれば、広告を確実に認識させることができます。

そこにさらに目立つラッピング広告があれば、関心を引き起こすことにも繋がるでしょう。

他とは違うトラックはより注目されやすい【ゲシュタルト原則】

トラックの荷台は、運送会社のロゴだけが印刷されている場合や無地の状態がほとんどです。

そこに広告をラッピングしたトラックがあればかなり目立つことは簡単に想像できます。

これはゲシュタルト原則というものから科学的に証明できます。

ゲシュタルト原則とは「色や形などの要素が似ているものはグループとして認識しやすい傾向にある」というものです。

チェコ出身の心理学者マックス・ヴェルトハイマーらによって1923年に発表されました。

つまり、色や形がにていれば同じグループとして認識されやすくなります。

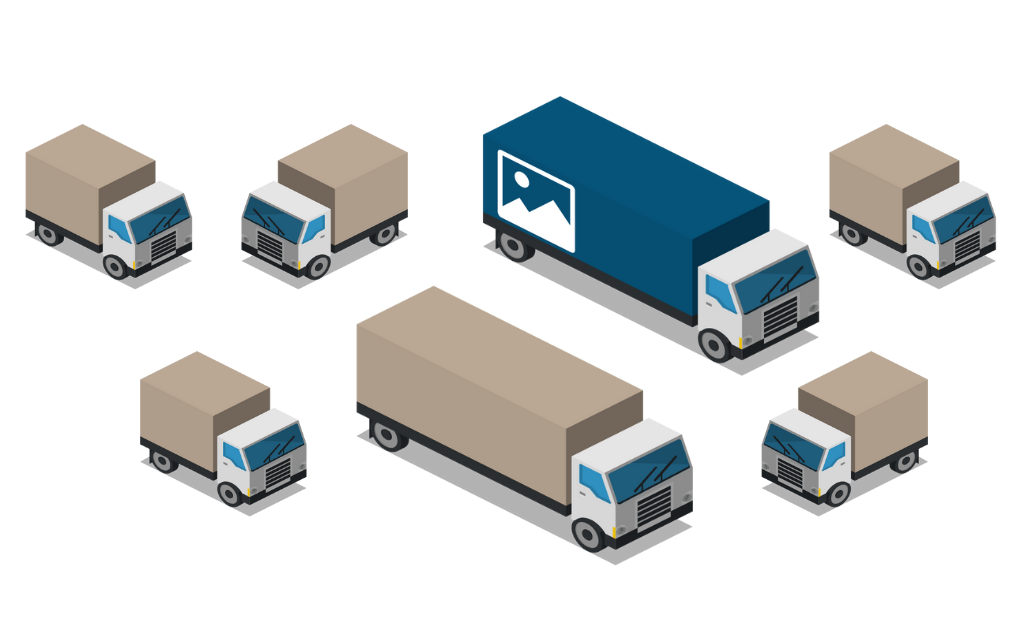

しかし、このゲシュタルト原則のグループから孤立した要素は目立ちやすくなります。

同じようなトラックの中に、1つだけラッピングしたトラックがあると他のトラックから孤立しているため、無意識に注目してしまうでしょう。

珍しいトラックを見たことによる記憶の定着【希少性の原理】

希少性の原理とは、「希少性の高いもの(なかなか手に入らないもの、珍しいもの)に人は価値を感じる」という習性を表しているものです。

社会心理学者のステファン・ウォーチェルらの実験によって提唱されました。

現状、トラックの荷台に広告がラッピングされていることは珍しく、もしトラック広告を見たらほとんどの人が珍しいと感じるでしょう。

- 珍しいものを見た。ラッキー。

- こんな広告はじめて見た。気になるな。

- こんなトラックが走っているのか。誰かに話してみよう。

といった希少性と独自性を感じさせることができます。

かつての「〇〇パンを見たら幸せなことが起きる」というのも、この希少性の原理が反映されているものです。

トラックに広告が掲載されている=信頼できる広告【ハロー効果】

トラックに広告を掲載するには、細かい審査を通過する必要があります。

その事実は、一般の方に周知されているわけではありませんが、感覚的に「公共の場を走るトラックに広告を掲載するのであれば、厳しい審査を通過しているのだろう」と認識しているでしょう。

つまり、トラックに広告を掲載するだけで、その広告自体の信頼性や正確さなどの価値基準が高まります。

これは、「ある対象を評価するとき、その一部の特徴的な印象に引きずられて、全体の評価をしてしまう」というハロー効果を活用したものです。

本来、情報の信頼性や効果を表現するには、細かいデータを活用したり、ユーザーの声などをさまざまな情報を掲載する必要があります。

しかし、ハロー効果を活用することで、「審査がきちんとしているトラック広告に掲載している=広告の内容も信頼できるだろう」という信頼性を簡単に獲得することができます。

動いているものを見た方が記憶に定着しやすい【ラーニングピラミッド】

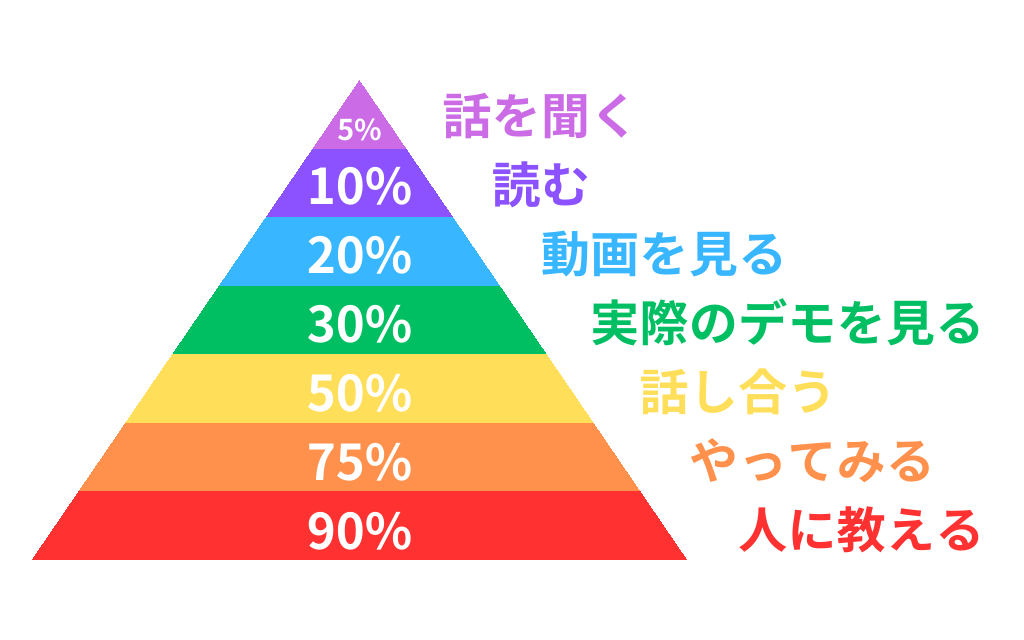

アメリカ国立訓練研究所の研究によると、学習方法による知識の定着率の関係は「ラーニングピラミッド」という図で表すことができます。

一見、トラック広告には関係ないと思われますが、トラック広告が屋外広告より記憶に定着しやすいことを示しています。

通常の屋外広告は、印刷されたものです。

屋外広告の内容を把握するには「読む」という行為になります。

その記憶の定着率は10%です。

一方、トラック広告は人間の視界の中で動く広告です。

動いている広告を目で追うので「見る」という行為になるでしょう。

定着率は20%です。

また、【希少性の原理】から「今日こんな珍しいトラック見たんだけどさ…」といったように、珍しいトラック広告を見たのであれば、誰かに話すことも考えられます。

それは記憶の定着率90%の「他の人に教える」という行為にもつながる可能性が高く、広告の内容が記憶に定着しやすくなります。

情報が多すぎると無意識のうちに情報を無視してしまう【過剰負荷環境】

日常生活の中で、広告や看板などの情報に触れる頻度はかなり多いでしょう。

広告や看板だけでなく、街に出れば人の動きや信号の音などさまざまな情報であふれています。

話し声、放送・BGM、看板、信号など、必要な情報もあれば、不要な情報もあります。

そのような、多すぎる情報に囲まれている状況のことを「過剰負荷環境」と呼びます。

人は、すべての情報を脳で処理してしまうと、情報量が多すぎて混乱してしまいます。

1つ1つの情報にいちいち反応していては、生活することができません。

そこで人間の脳は、無意識のうちに不要な情報を無視するような仕組みになっています。

今の自分に必要な情報だけを無意識のうちに取捨選択し、不要な情報は視界に入っていても、耳で聞こえていても、無意識のうちに無視をしています。

それはつまり、どんなに目立つ場所に設置している屋外広告も、興味のない人にとっては無意味だということです。

しかし、トラック広告の場合はその限りではありません。

- 動いているものを目で追ってしまう習性

- ゲシュタルト原則

- 希少性の原理

などから、人は動いているトラック広告をつい目で追ってしまうのです。

情報があふれている過剰負荷環境下にあったとしても、トラック広告は無意識のうちに無視されてしまうことは少なくなります。

まとめ:トラック広告は心理学・脳科学の観点から有効

本記事で解説してきたように、人の本能や心理学、脳科学の観点からトラック広告を無視することはできず、目で追ってしまうということになります。

通常の屋外広告は、そこにじっと止まっているだけです。

それだけでは、人の本能に訴えることはできません。

自ら動くトラック広告を活用することで、心理学や脳科学の観点から効率よく広告を届けることができます。